脳卒中

寝たきりの原因第1位※1「脳卒中」

脳卒中は、脳の血管が閉塞、または破綻して突然(卒然)倒れる脳の血管の病気、「脳血管疾患」の総称です。

脳卒中には、脳の血管がつまる「脳梗塞」、脳の中で出血する「脳出血」、脳の表面に出血を起こす「くも膜下出血」があります。

脳卒中の種類

「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」のイメージ図

引用元:看護roo!

脳卒中は元気だった人が突然意識をなくしたり、麻痺が生じたりする症状で、死亡や、身体機能や言語機能が失われるなどの後遺症につながる可能性もある重篤な疾患です。

また、脳卒中は、現在日本人の死因の第4位(※2)であり、今後高齢化に伴いさらに増加することが見込まれています(※3)。

「ACT-FAST」という言葉があります。FASTは、F=フェイス(顔の片側が下がりゆがみがある)、A=アーム(片腕に力が入らない)、S=スピーチ(言葉が出てこない、ろれつが回らない)、T=タイム(ただちに救急車を呼ぶ)のことです。突然、顔、腕、言葉の症状が1つでもあれば一刻も早く救急車を呼びましょう。

脳梗塞とは

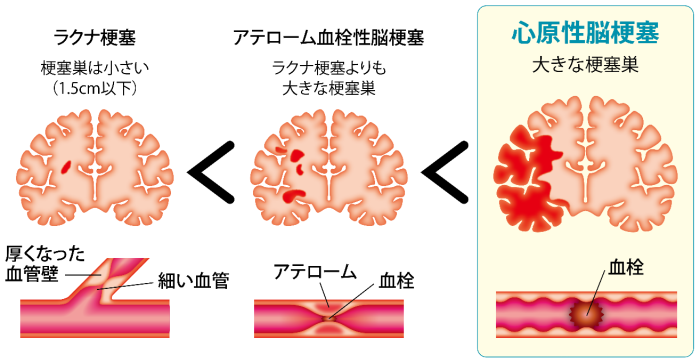

脳卒中のうち脳梗塞が約3分の2を占めます(※4)。脳梗塞の3つのタイプのうち「心原性脳梗塞」が最も重症です。また、心原性脳梗塞が、3つのタイプの中で死亡率が最も高く、自宅に退院できる割合が低いことが示されています(※5)。

心原性脳梗塞の原因の一つに心房細動があります。心房細動により心房が小刻みに震えることで、血液が心房内に滞ると、血液が固まって血栓ができやすくなります。この血栓が脳に運ばれると、脳梗塞を引き起こすので、注意が必要です。

脳梗塞の種類「ラクナ梗塞」「アテローム血栓性脳梗塞」「心原性脳梗塞」イメージ

心房細動ケアガイド

脳梗塞の診断がついた場合

t-PA(アルテプラーゼ)静注療法

血のかたまり(血栓)を溶かす薬を静脈から点滴して、脳の血流を回復させる治療です。

保存的治療

血液をサラサラにする薬、脳を保護する薬、などを投与する治療です。

血栓回収療法(カテーテル治療)

血管の中にカテーテルとよばれる管を通し、血のかたまり(血栓)があるところまで到達させて、専用の機器で血栓を体外へ取り出します。血栓を取り出すことによって脳に血流が戻るようになります。血栓を取り出すことによって脳の血流を回復させる治療です。

くも膜下出血とは

くも膜下出血とは、脳の表面にある動脈にできた「こぶ」(脳動脈瘤)が破れ、出血が起きることです。

くも膜下出血の診断がついた場合

コイル塞栓術(カテーテル治療)

血管の中にカテーテルとよばれる管を通し、動脈の「こぶ」まで到達させて、金属製のコイルを詰めます。

コイルを詰めることにより、「こぶ」の中に血液が入らないようにする治療です。

クリッピング術(開頭外科治療)

頭蓋を切り開いて、動脈の「こぶ」の根っこの部分をクリップで挟み込み、「こぶ」の中に血液が入らないようにする治療です。

脳出血とは

脳出血とは、脳の中にある細い動脈が破れ、出血が起きることです。

脳出血の診断がついた場合

降圧剤の投与

脳出血の原因は高血圧であることが多いため、血圧を下げる薬(降圧剤)を点滴し、治療します。出血で起きた脳のむくみを取る薬を使用する場合もあります。

開頭血腫除去術/内視鏡下血腫除去術

血のかたまり(血腫)を取り除く治療です。症状が重かったり、そのままにすると脳への損傷が大きい場合に行います。

頭蓋骨を開けて行う開頭血腫除去術と、内視鏡を用いる内視鏡下血腫除去術があります。

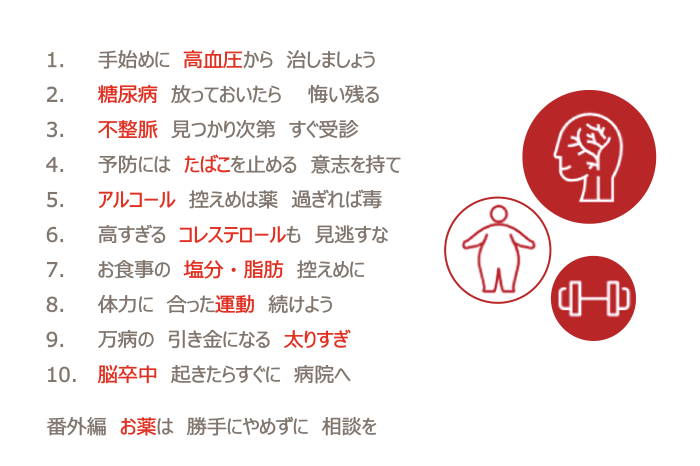

脳卒中の予防方法

脳卒中の予防は、生活習慣の改善(禁煙、運動、食事など)、危険因子の治療(高血圧、脂質異常症、糖尿病、心房細動)、抗血栓療法(血液をさらさらにする薬)を行うことが必要です。脳梗塞は再発しやすいので、薬の自己中断をしないこともポイントです。

脳卒中予防十か条

日本脳卒中協会 作成

(※1)出典:厚生労働省「国民生活基礎調査の概況 2022」

(※2)出典:厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

(※3)出典:日本脳卒中学会 日本循環器学会 〈2016) 脳卒中と循環器病克服5か年計画

(※4)出典:Takashima N, Arima H, Kita Y, Fujii T, Miyamatsu N, Komori M, Sugimoto Y, Nagata S, Miura K, Nozaki K.Incidence, Management and Short-Term Outcome of Stroke in a General Population of 1.4 Million Japanese– Shiga Stroke Registry. Circ J. 2017 Oct 25;81(11):1636-1646. doi: 10.1253/circj.CJ-17-0

(※5)出典:国循脳卒中データバンク2021編集委員会 「脳卒中データバンク2021」 中山書店