10月10日は「目の愛護デー」。この日は、街のポスターやテレビのニュースで目にする機会が増える、目の健康を考えるきっかけとなる日です。古くから「読書の秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」といわれるように、本を手に取り、体を動かし、美しい作品に触れる時間が自然と増える季節でもあります。そんな時期だからこそ、私たちは普段どれほど“見える”ことに支えられているのかを、改めて考えてみる価値があるのではないでしょうか。

乱視とは?近視・遠視とは違う“ぼやけ”の正体

乱視の仕組みと見え方の特徴

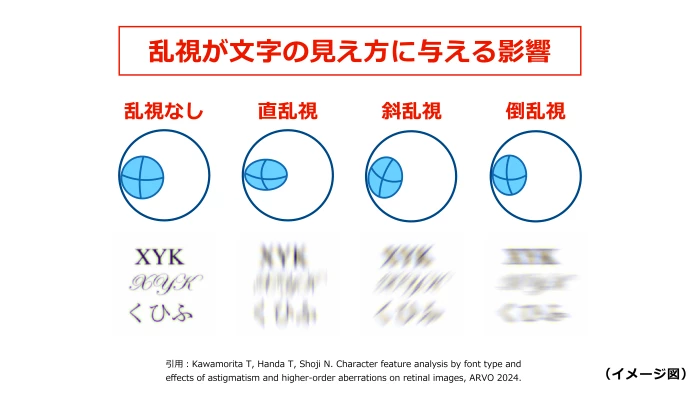

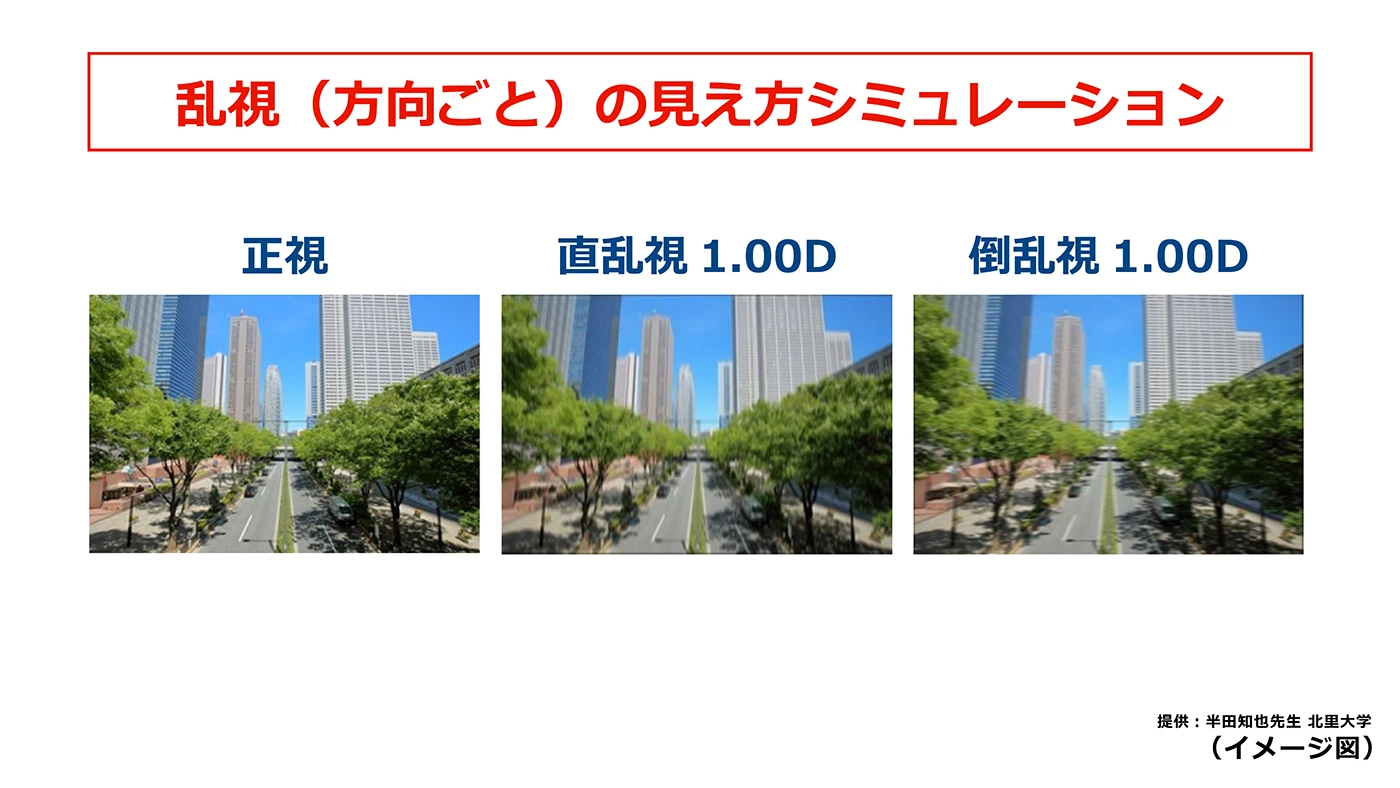

眼科を訪れた際に「乱視がありますね」と言われて、戸惑った経験のある方も少なくないと思います。「近視や遠視なら知っているけれど、乱視って何だろう?」――そんな疑問や不安を持たれる方も多いはずです。乱視とは、角膜や水晶体の形がわずかに歪んでいるために、入ってきた光が網膜の一点にきちんと結ばれず、縦・横・斜めの方向ににじんでしまう状態を示します。その結果、輪郭が二重に見えたり、景色全体がぼんやりと曖昧に見えたりします。

こんな症状があったら乱視かも?

思い当たる経験はありませんか。例えば読書をしていて文字が二重に重なって見えたり、電車の乗り換え案内が読みづらかったり。これらは、まさに乱視が関係しているかもしれません。

気づかないうちに慣れてしまう?乱視が生活に与える影響

乱視に気づきにくい理由

乱視は誰にでも起こりうるものです。年齢や生活習慣を問わず存在し、その程度がほんのわずかであっても、見え方や生活の快適さに影響を与えます。厄介なのは、多くの人がその「にじみ」や「ぼやけ」に気づかず慣れてしまうことです。脳が「これが普通の見え方」と処理してしまうのです。

スポーツでの判断力やパフォーマンスに影響することも

しかし、その慣れは生活の質を少しずつ確実に下げていることがあります。スポーツを例に挙げれば分かりやすいでしょう。野球の打席でボールが二重に見えてしまえば、スイングのタイミングがわずかに狂い、結果につながります。ゴルフのパットで芝目がにじんで見えれば、正確な判断が難しくなります。スポーツは一瞬の判断が勝敗を分ける世界です。わずかな視覚の誤差が大きな結果を生むことを、アスリートたちはよく知っています。

読書や勉強でも集中力や理解力に影響が出る可能性も

読書や勉強の場面でも同様です。文字がくっきり見えなければ、読む速度は低下し、理解に余計な集中力を必要とします。知らず知らずのうちに疲れやすくなり、「読書の秋」と思っても、本を閉じる時間が早まってしまうかもしれません。

乱視かもしれないと思ったら

乱視表でチェック

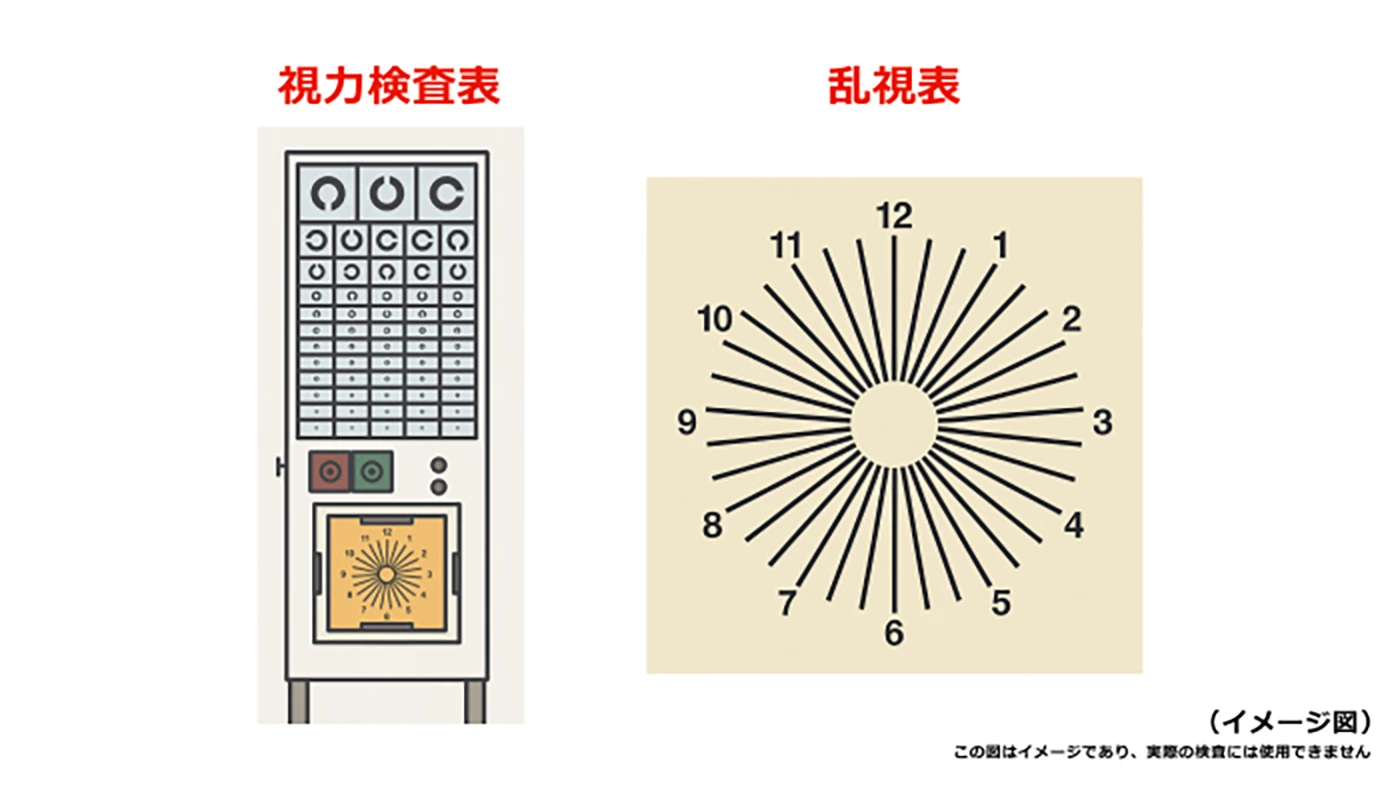

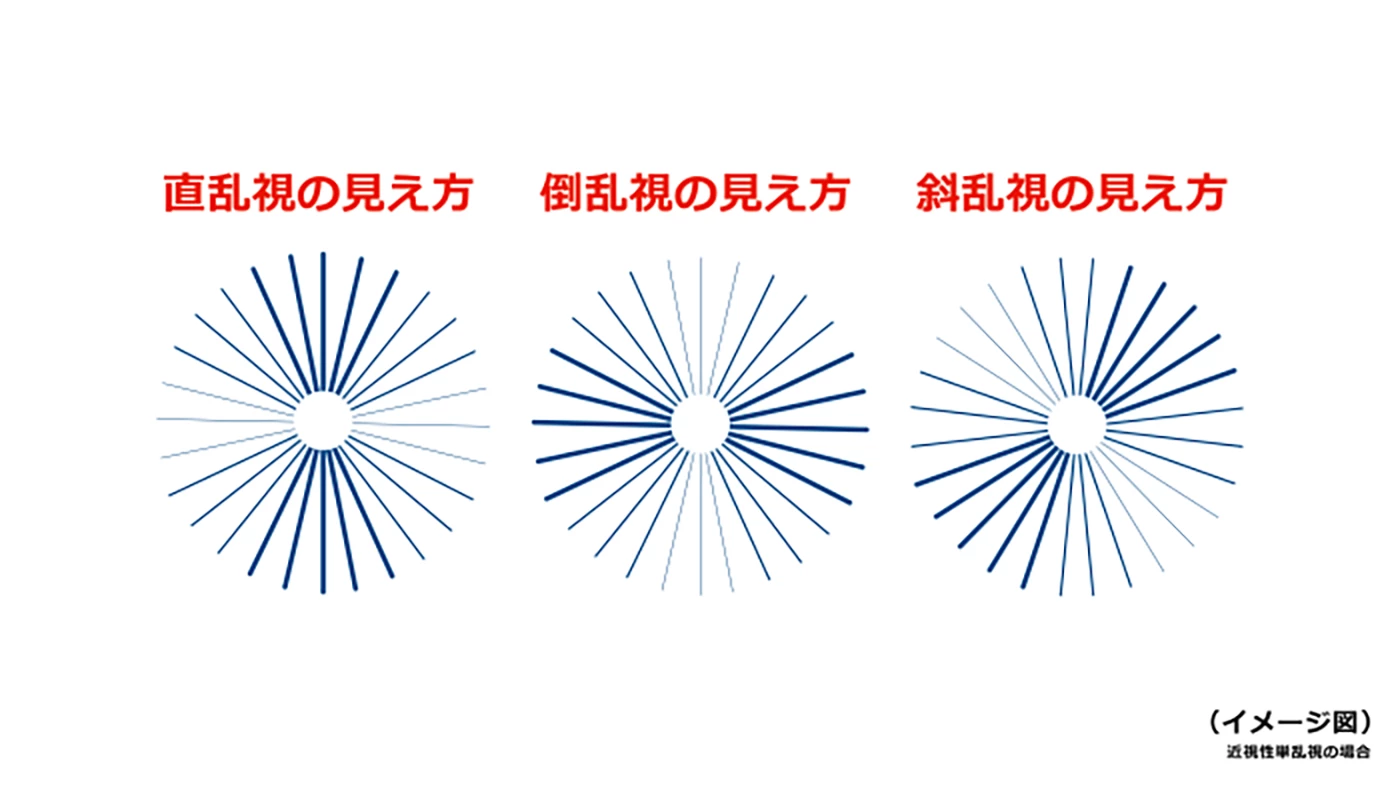

「もしかして自分も乱視かも?」と思ったときに役立つのが「乱視表」です。中心から放射状に黒い線が伸びた円形の表で、まるで時計の文字盤のような形をしています。これを片目ずつ見て、ある方向の線だけが濃く見えたり、別の方向が薄く見えたりする場合、乱視の可能性があります。ただし、これはあくまで簡易的な目安に過ぎません。

眼科での屈折検査の流れ

本当に乱視があるかどうか、またその度合いはどのくらいかを正しく知るには、眼科での屈折検査が必要です。検眼レンズを組み合わせながら、乱視の方向や度数を詳細に測定し、最適な矯正度数を導き出します。

乱視を放置するとどうなる?

目の疲れや頭痛につながることも

乱視を矯正せずに放置すると、目は常にピントを合わせようと目の中の筋肉を使い続けることになります。これは言わば、常に腕立て伏せをしているような状態。やがて眼精疲労や肩こり、頭痛といった症状につながることもあります。

夜の見えづらさに注意

特に注意したいのは夜間です。暗い場所では瞳孔が大きく開くため、乱視の影響が強く出やすくなります。遠くの信号が花火のようににじんで見えたり、対向車のライトがまぶしく感じられたりする経験はないでしょうか。これらは乱視による光の散乱が原因です。日が短くなる秋から冬は、日没後の運転や外出が増える時期。乱視を放置することは、安全面においても小さくないリスクを抱えることになるのです。

矯正された世界の鮮やかさ

よりクリアな視界へ

では、矯正すると世界はどう変わるのでしょうか。乱視を眼鏡やコンタクトレンズで適切に補正すると、物の輪郭はシャープになり、色やコントラストがより鮮明に感じられます。「今まで普通に見えていたつもりだったのに、矯正後の世界の鮮やかさに驚いた」という声は決して珍しくありません。読書や仕事では文字がはっきり見えるため、集中力が長く続くことが期待されます。スポーツでは動体視力や距離感が改善されたらプレーの質が向上する可能性もありますね。自動車の運転でも信号や標識の認識が早まれば、より安全な走行にもつながるのではないでしょうか。

0.75D以上の軽度でも乱視があれば補正の検討を

どの程度から矯正が必要かというと、一般的には0.75Dという、弱い乱視であっても補正を検討するのが理想的です。

私たちは「視力応答速度」という評価方法を用いて、乱視矯正の効果を検討しました。これは、ランドルト環(Cの形をした視標)を提示し、その切れ目の方向を答えるまでにかかる時間を測定する方法です。検討の結果、例えば、0.75Dの乱視がある場合、矯正を行わないとランドルト環の切れ目の方向を答えるまでに1.1秒ほどかかるのに対し、乱視を矯正すると応答は0.9秒程度に短縮されました。わずか0.2秒の違いですが、これは反応速度にして約20%の差。野球のボールのスピードや自動車が1秒間に進む距離を考えれば、その差がいかに大きいか想像できるでしょう。だからこそ、トップアスリートの中には軽度の乱視でも必ず矯正する人が多いのです。

選択肢の広がる乱視矯正

ライフスタイルに合わせて

近年は乱視矯正用のソフトコンタクトレンズも大きく進化しています。装用感が改善され、視力の安定性も高まっています。スポーツ時に眼鏡をかけられない方や、眼鏡に抵抗のある方にとっても、矯正の選択肢が広がっているのはうれしい変化といえるでしょう。

定期的に目の検査を

「目の愛護デー」をきっかけに、年に一度は眼科で視力や屈折のチェックをしてみてはいかがでしょうか。乱視があるかどうか、自分で正確に判断することはできません。専門家による検査を受け、自分の見え方を知ることが快適な生活への第一歩となります。

乱視をそのままにせず、鮮やかな世界を取り戻そう

秋の空は澄みわたり、木々は日に日に色づき、その美しさを増していきます。乱視を矯正することで、その豊かな色彩や細部までを鮮やかに楽しむことができます。

読書のひとときも、スポーツの瞬間も、車の運転も――すべての場面で「見え方」が少しずつ、しかし確実に向上します。ぼやけた世界をそのままにせず、今こそ自分の見え方を見直してみませんか。適切に矯正された視界の先には、思っている以上に豊かな景色と、確かな安心、そして日々のパフォーマンスの向上が待っています。

ご寄稿いただいた先生

北里大学医療衛生学部視覚機能療法学教授

半田 知也 先生 (医学博士/視能訓練士)

眼科学、視能検査学、視能訓練学を専門とし、「楽しむ視能検査・訓練」の発想で研究と教育を社会に生かす活動を行っている。医療現場と社会をつなぐ橋渡し役として、多分野と協力し新しい医療を提案。プロ野球チーム・東北楽天ゴールデンイーグルスのスポーツビジョンアドバイザーも務め、スポーツ分野にも視覚支援を広げている。

2025PP14748

関連コンテンツ

-

白内障手術は日本では年間約180万件とされ、外科手術の中で最も多く行われていますが、手術で眼内に挿入する「眼内レンズ」の種類についてはあまり知られていません。今回は、複数の距離にピントが合う「多焦点眼内レンズ」にクローズアップし、遠方あるいは近方など一か所にピントを合わせる「単焦点眼内レンズ」との違いや見え方、実際に多焦点眼内レンズを使った患者さんの感想などを東京歯科大学水道橋病院 名誉教授・特任教授のビッセン宮島弘子先生に聞きました。

-

白内障は加齢に伴い、かかりやすくなる目の病気です。白内障の手術を受ける患者さんや家族にとって、手術後の視界の変化をイメージすることは簡単ではありません。この課題を解決するために、ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック サージカル ビジョンは、白内障手術の前と後の見え方をシミュレーションできるアプリ「AR Eye(エイアール・アイ)」を開発、提供を始めました。アプリを開発したジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック サージカル ビジョンの王雪媛さんと浅岡 諒さんにアプリの特徴について聞きました

-

「目の日焼け」という言葉を聞いたことがありますか。紫外線は季節を問わずに反射したり、雲を透過したりし、肌や瞳に届いています。紫外線が目に与える影響については、肌と比べるとまだ認知が広がっていないのが現状です。紫外線の影響で起きる病気は複数あります。疾患や予防対策について、目と紫外線に関する研究の第一人者である金沢医科大学・眼科学講座の佐々木洋主任教授に聞きました。

-

人生100年時代、健康寿命の延伸が大きな社会課題とされる中、日本人の目の健康寿命※1は平均寿命よりも20年以上短いこと※2が明らかになっています。

ジョンソン・エンド・ジョンソン†は、トータルアイヘルスのリーディングカンパニーとして目の健康寿命の延伸に貢献することをビジョンに掲げ、目の健康のためによりよい選択をしていただきたいと考えています。

目の健康を一番に考えてつくられた使い捨てコンタクトレンズのアキュビュー® は、近視・遠視・乱視・老視などのさまざまな視力補正ニーズに対応し、人々のクオリティ・オブ・ビジョン(QOV:見え方の質)の向上を目指しています。ここでは、アキュビュー® の歴史や独自の技術、そして現代人の目の健康を考えて開発された技術について紹介します。 -

白内障は加齢に伴い増加する、高齢者に多い疾患で、白内障手術は日本では年間約180万件とされており、外科手術の中で最も多く行われている手術※1です。50代で約40%、60代で約70%、70代で約90%、80代では100%に近い方が発症する※2とされています。一方で視界がぼやけたり、かすんで見えたりする白内障の症状を「年だからしょうがない」とあきらめ、受診が遅れるケースもあります。また、白内障は20代など若い年代でかかるケースもあるといわれています。生活の質の改善につなげるためにも早期に眼科を受診することが大切です。自分や家族、大切な人の目の健康について考えてみませんか。

-

目の疲れやすさや、見えにくさを感じていませんか。加齢に伴う目の衰えにさまざまな外的要因が加わり、目の機能が低下した状態、またそのリスクが高い状態を「アイフレイル」といいます。この状態を放置するとさらに衰えが進行し、日常生活において見え方に不快感や困難を感じ始めたり、生活の質(QOL)の低下につながります。40代、50代は目の不自由や不安を感じ始めやすい年代。人生100年時代、健康寿命を延ばし快適な生活を送るうえで大切な目。私たちはどんなことに気をつけたら良いでしょうか。

-

人生100年時代に向けて、目の健康寿命を延ばしウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)をどう実現するか――。

-

人は、視覚から、8割以上の情報を得ている1)と言われています。人生100年時代の今、年齢を重ねてもアクティブに生活するためには、目の健康をどう守ればいいのでしょうか。「見えにくさ」を感じる症状のひとつに「老眼」があります。老眼の症状を自覚し始めるのは40代が多いと言われています。川崎市立多摩病院眼科部長/聖マリアンナ医科大学眼科講師の松澤亜紀子先生に老眼のメカニズムや、老眼対策について聞きました。